突发危机事件与组织学习:

新加坡新冠肺炎应对策略的启示*

于文轩

摘要:“国难兴邦”,人类的社会发展和进步是一部与天灾和疾病斗争的历史。拥有有效反思经验和教训的组织学习系统,是一个文化、国家、社会和组织韧性的重要标志。然而诚如著名历史学家汤因比所言,人们往往从历史里学习到的就是什么都没有学到。从失败中学习经验,并将之用于组织能力和绩效的提升,是非常困难的。本文聚焦危机事件下公共组织组织学习,通过整合组织学习理论、危机管理理论和公共管理的相关理论,发展出一个解释公共组织组织学习和策略选择的分析框架。通过采用过程追踪的研究方法,本文以这个模型为分析框架,追踪新加坡政府从2003年SARS,2009年猪流感,到2020年新冠病毒抗疫策略变化的过程,发现诊断性证据,研究和识别哪些因素影响新加坡政府危机组织学习过程和应对策略。新加坡的组织学习经验,对于中国在风险社会中,增强自身组织学习能力,提升治理体系和治理能力现代化有一定的借鉴意义。

关键词:危机管理;组织学习;危机应对;新加坡公共管理;新冠肺炎

作者于文轩,厦门大学公共事务学院、公共政策研究院教授(福建)

“国难兴邦”人类的社会发展和进步史是一部与天灾和疾病等突发危机事件进行斗争的历史。拥有可以有效反思经验和教训,获得新知识,并将知识应用于组织管理提升和绩效改进的组织学习系统,是一个文化、一个组织、国家、社会体系韧性的重要标志。此次新冠肺炎危机事件已成全球蔓延的事态,不仅仅给中国带来无法估量的巨大的人身财产和经济损失,极大地增加了后全球化时代国际政治经济格局和发展的不确定性。中国的改革开放和社会主义现代化建设进入了关键的战略调整期,需要从以前的摸石头过河到进入深水区的改革攻坚阶段,此次新冠肺炎危机事件既是一次高风险损失巨大的灾(危)难,也是从中学习,寻找不足,全面提升国家治理体系现代化和治理能力现代化的机会。学界和实践界已经开始对此次新冠肺炎事件的危机应对和管理进行了事件的梳理和学理的反思(李文钊,2020)。在此次新冠肺炎呈全球蔓延之势的情况下,人们把目光投向了国际新冠肺炎应对策略。除了在全球化的当下,命运共同体中,全球同此凉热,其他国家疫情的发展会严重影响中国抗疫取得的成果,需要特别关注以外,了解其他国家的抗疫策略,和我国的抗疫策略进行比较,对于反思经验教训,改革自身体系和提升自身治理能力,有重大的理论和实践价值。

在各国的抗疫策略中,新加坡的抗疫策略尤为引人关注。除了新加坡和中国同文同种,一直都是中国公共管理理论研究和实践界乐于比较和关注的对象以外,新加坡此次采取了和中国以预防为主策略非常不同的策略,有新闻媒体称之为“佛系抗疫”(唐驳虎,2020)。新加坡的抗疫策略竭尽所能不影响经济发展和社会生活秩序,不停工、停学、不限制社区活动和大型群众聚集。新加坡政府甚至不鼓励其居民戴口罩,认为无效甚至有害,还抢占医疗资源。除了作为国际枢纽,面临巨大的输入型风险以外,新加坡的策略颇为成功,和中国一样受到了国际卫生组织(WHO)的赞誉。然而新加坡此次的做法和其之前在2002年SARS,2009年H1N1疫情期间的做法大相径庭。是什么因素使新加坡经历了两次公共卫生突发危机事件之后采用了现在这种策略形式?新加坡是如何从前两次突发公共卫生危机事件中学习和改进的呢?本文从组织学习的视角,借鉴Lawrence等人发展组织学习的政治框架,整合危机管理和公共管理理论,发展一个突发危机事件公共组织学习框架。通过采用过程追踪研究法以解释案例原因为目的,本文以时间为轴,从2003到2020年,研究三次新加坡政府应对传染病大流行的应对策略,解释新加坡采取现在策略的原因。本文是一个单案例研究,通过选取极端案例(新加坡),以极大不同的方式,寻找组织通过危机有效学习的共性。本文分为五个部分,首先,本文对组织学习、危机组织学习和公共管理相关文献进行述评,发展一个公共组织危机时刻学习和危机应对策略选择的分析框架。第二部分,引入新加坡案例。第三部分介绍研究方法,第四部分分析案例,第五部分结论。

一、理论框架

(一)组织学习和组织学习的障碍

自上世纪60年代以来,组织学习(Organizational Learning)越来越受到组织研究者和管理实践者的重视(Argyris C, 2010)。人们普遍认为组织需要发展成学习型组织,这对组织提高组织能力和组织绩效非常重要。组织管理学者从组织学习的定义、属性、战略、研究路径等各角度进行了大量的研究(Chiva R, Habib J; Easterby-Smith M, 1997)。早期的组织研究学者发展提供了一整套有关提升组织学习能力的组织战略、结构、价值和规范,认为组织可以轻松采纳这些方法,从而给组织和组织成员带来绩效和满意度(Dierkes M, Antal AB, Child J, et al., 2003)。随着人们对组织学习认识和研究的深入,人们认识到组织本身是一个社会系统,这个系统是组织个体、组织团队、组织结构和规则组成的有机统一体。这个系统是一个政治系统,各种组织要素在这里相互竞争和合作,寻求组织资源的分配(Blackler F, McDonald S, 2000)。在这个视角之下人们开始认识到组织学习并不是一见轻松的事,而是充满这各种各样的障碍。

从组织学习作为社会系统的视角出发,Crossan等人发展了组织学习的4I框架。他们将组织学习定义为组织战略更新,认为组织学习是组织学习新知识(Exploration)和组织使用新知识(Exploration)的过程。组织学习的框架就是要来解释在组织中新知识,是如何被获得和最终使用的。在这个框架中,组织学习是一个由三个层面、四个过程组织在一起的系统。这三个层面是个人、团队、组织。四个过程是直觉(Intuiting)、诠释(Interpreting)、整合(Integrating)、制度(Instituting)(Crossan MM, Lane HW, White RE, 1999)。Lawrence等人把政治(组织成员间的权力关系和互动)整合Corssan等人的4I模型,发展出一个动态的包含因果机制的组织学习模型(Lawrence TB, Mauws MK, Dyck B, et al., 2005)。Lawrence等人认为有四个权力关系分别出现在个人、团体、组织三个层面以及直觉、解释、整合和制度化四个过程中,这四个机制分别是影响(Influence) 、强迫 (Force)、支配(Dominance)和训诫(Discipline)。影响(Influence)发生在个人到组织层面,个人通过一系列的包括道德说教、协商、奉承和劝说的政治策略将自己的看法传递给团队,影响团队共同观念的形成。强迫(Force)发生在团队到组织之间,团队通过创造一系列的情景,通过使用正式权威,限制组织和成员可选项的数量和种类,将团队的共同看法上升到组织的层面。支配和训诫是发生在组织到团队、团队到个人之间。组织通过各种策略改变组织成员采取行动的成本和收益计算,同时限制他们可以选择的行动方案,从而使组织形成的共识上升成为具有约束力的独立于团队和个人的可自我执行的制度化力量。Laurence等人认为,首先,个人的认知要想上升到团队的高度需要采用政治策略来发挥自己的影响力,这个影响力是基于对稀缺资源的获得,相关的专业知识和合适的社交技巧。第二,团队共识的达成需要正式权威使用强迫的力量来完成。第三,新知识的制度化需要一系列的以支配为导向的政治策略。第四,个体对外界世界和知识的看法是通过组织训诫来实现的,最终组织学习的制度化得以实现(Lawrence TB, Mauws MK, Dyck B, et al., 2005)。

这个模型涵盖三个层级,以及社会心理过程和社会政治过程,为理解组织学习提供了一个全面的分析框架。然而这个模型只提供了一个描述和解释组织学习制度化的过程,但是并没有说明组织学习过程的障碍是如何产生的。随着组织管理学者和实践工作者对组织学习过程了解的深入,学者们开始聚焦于组织学习的障碍。Schilling J和Kluge A(2009)指出组织学习在直觉,解释、整合和制度化的过程中的每一步都存在巨大的障碍。理解组织学习面临的障碍要从行动和个人、结构与组织以及社会环境等三个视角进行考察。在行动个人层面,组织中的个人并不是理性人,他们的理性最多是有限理性,他们还有各种各样的包括肯定性偏差和迷信学习等心理偏差。在组织层面,组织的单一权威结构、组织目标的模糊性、组织知识的模糊性、组织的官僚制结构、组织的高度分工和职业化都会阻碍组织共享知识的整合和形成。在社会环境层面,社会文化是否鼓励冒险,是否对犯错包容都对组织学习产生影响(Schilling J, Kluge A, 2009)。

(二)危机与组织学习

一直以来组织学习的理论和实践关注的焦点是组织对日常工作中出现的问题和错误的学习,以及组织学习其他组织的知识、经验(Schön D, Argyris C, 1996)。随着人类社会进入风险社会,在危机事件频发的背景之下,组织学习开始被组织管理学者和实践者所重视。组织学习学者一般把危机事件看作是组织学习的机会。他们认为危机事件是偶发的,不是组织经常会面临的情景。这些偶发、稀少但影响重大的事件,打断了组织的正常秩序和管理流程,暴露了组织结构、制度和管理的缺陷,也揭示了组织的潜力。危机对组织的打断,使得组织内的各要素得以重新被解释、解构和重构。通过偶发危机事件应对,组织更新了对危机事件以及对自身的理解,大大降低了偶发危机的不确定性。偶发危机最终触发了组织对组织身份的重新思考。组织对组织到底是什么情况,组织到底知道什么,组织能干什么有了更清醒的认识(Lampel J, Shamsie J, Shapira Z, 2009)。

尽管从理论上看,从危机中学习是很简单、直接的事。组织通过评估发现危机产生的原因,组织通过组织文化、结构、制度和管理方法的改变,缓和和修复危机带来的对组织的冲击和损失。在这个过程里组织的管理能力得到了提升,组织会拥有越来越多的处理危机事件的资源和能力。然而真实的情景是组织从危机里学习是非常复杂和困难的。首先在风险社会,社会和技术系统是高度复杂和交织在一起的,要想完整地搞清楚危机产生的原因是及其困难的(Sagan SD, 1995)。在风险社会,危机事件层出不穷。但是危机的类型多样是高度特别的,往往是看一系列事件交互作用的结果。因此从危机吸取教训,从而推广到其他场景下是非常困难的。危机也是不可预测,不可预期的,因此很难预测采用什么样的管理变革举措会为下次危机的到来起到预备的作用。同时还有很多危机是潜在的危机。这些事件有潜力成为危机,但是最后又安然无事,或者已经被防止了。这使得学习非常困难,人们很难学习和搞清楚到底什么原因导致了危机的解除。人们可能对已经有的管理制度、结构和方式产生错误的认知,导致“迷信学习” (Superstitious Learning)(Zollo M, 2009)。

危机管理学者把危机和组织学习联系起来,指出危机时刻的组织学习表现出三种形式,为了危机的学习(Learning for Crisis), 作为危机的学习(Learning as Crisis),从危机中学习(Learning from Crisis)。为了危机的学习是指在技术层面学习如何应对危机。作为危机的学习是指学习本身会挑战组织的价值、信念、制度和运行体系,对组织现状构成威胁。从危机中学习是指危机过后对危机的产生、应对和结果进行因果分析,从中习得经验,全面提升组织管理能力,增强组织韧性(Smith D, Elliott D, 2007)。

危机管理学的研究揭示阻碍组织和组织成员从危机中学习的主要原因是核心信念、价值和假设的刚性,以及无效的组织沟通和信息识别,传递的困难。危机具有巨大的偶发性、不确定性,组织个体成员对危机的属性、产生和应对都有非常不同的看法,对危机可能产生的结果也有不同的利益考量,这些对危机的看法和考量都受到组织个体成员和组织的信念、价值和假设的影响,很难统一。如果信息识别和沟通不畅,即使危机发生,损失很大,组织也很难从危机中学习经验,吸取教训(Elliott D, 2009)。

(三)公共组织危机学习

在风险社会,各种自然和人为灾害频发。恐怖主义活动和大规模公共卫生危机在全球化和信息技术的浪潮的裹挟之下,其范围和影响也越来越大,政府在公共危机活动中的责任和作用越来越大。人们对政府的危机管理能力和效果有很高的期待。然而现实中,公共组织在危机学习中问题重重,失败的例子比比皆是(Deverell E, 2009)。公共管理学者进行了大量的研究探讨公共组织和私人组织的不同,指出公共组织的目标模糊,追求多元价值,公共组织环境更加复杂和政治化,公共组织受外界影响很大,很难按照理想的方式运营,公共组织科层化,强调规则和程序,公共组织条块分割,组织协调困难。公共组织激励考核难,结果和贡献很难结合在一起(Rainey HG, 2009)。如果商业企业从危机中学习难度大的话,公共组织的这些特性使得公共组织从危机中学习更难。尽管专门针对组织学习,特别是危机状态下组织学习的公共管理文献很少,公共管理学者对公共组织危机学习已经开展了一些研究。与组织管理学者偏向微观个人心理过程和互动的视角不同,公共管理学者更加关注公共组织外部政治环境、结构和文化对公共组织危机学习的影响(Greiling D, Halachmi A, 2013; Moynihan DP, 2009)。危机的政治化、组织共享知识的形成、组织结构、危机领导力、公共组织问责、公共组织透明和信息沟通是公共组织学者关心的重点议题。

首先,危机事件在很短的时间内爆发出来,对社会产生巨大的影响。因为利益攸关,个人和团体迅速动员起来,通过各种途径表达自己的政治诉求和意愿。危机问题迅速给政治化。尽管有研究表明政治化是影响组织学习过程的重要因素之一(Dekker S, 2004)。但是政治化对危机学习的影响如何还非常模糊。危机问题的政治化,有好处也有坏处,一方面,政治化给公共组织施加压力,使得公共组织重视危机管理和从危机中吸取教训。另一方面,各种利益群体通过谴责和重构等各种方式试图影响公共组织实现自己利益。这使得危机学习的场景更加复杂,危机的原因和产生的冲击也越来越难以厘清。此外在政治压力的迫使下,公共组织会采纳迎合政治压力的方案,而不是基于证据的科学方案。

第二,如何看待危机是和人的主观感知相联系的。危机爆发以后,各种各样的有关危机如何发生,危机产生的原因,以及谁应该负责,什么教训应该吸取的各种解释都会出现。危机给人们的日常生活带来了强烈的混乱和无序感。在这个危机管理的过程中,如何突破个体理性和认知局限,对危机形成共识,形成一致性行动是公共组织面临的巨大挑战(Gabrielli G, Russo V, Ciceri A, 2019)。

第三,组织结构为危机学习的发生创造制度环境。组织的结构影响组织决策的程序。在面临危机事件时,组织结构会影响组织如何对危机事件进行响应。正常时期,追求稳定、规则和效率的公共组织结构对危机相应是巨大问题。危机时刻公共组织一定要有一系列的协议和组织安排,才可以应对危机带来的冲击。然而危机时刻的组织安排是对日常工作和行为常规的违反,而人的惰性和思维定势,使得危机时刻的特殊的组织结构安排给组织运行带来困难(Crichton MT, Ramsay CG, Kelly T, 2009)。

第四,不管是组织管理、危机管理还是公共管理学者都高度强调危机时刻领导力的作用。公共组织领导者在危机时刻的作用更大,因为他们可以采用政府强制性手段,决定应该关注危机的什么方面,采用什么样的干预和谁可以参与为管理的过程。Boin和Hart(2003)指出公共部门领导者在危机时刻的面临着巨大的挑战,经常跟公众对领导力的期待不相符合。危机时刻公共部门领导者要做更复杂的权衡,考量采用政策干预手段的经济和政治成本。公共部门领导者尽管应该,但事实上非常不愿意在危机时刻充当领导者。危机时刻公共部门领导者很难强有力地从上到下给出直接的命令和干预。由于被政治因素羁绊,公共部门领导者为了避责和免受谴责,并不会真正从危机中进行学习(Boin A, Hart Pt, 2003)。

第五,公共组织处于一张复杂的问责(Accountability)网中。问责指公共组织需要回应外部利益相关人的要求,满足利益相关人的期望。Dubnick从内外部、强制力强弱,把公共组织问责分为法律问责、政治问责、科层问责。问责对公共组织危机学习是双刃剑,一方面问责会督促公共组织进行有效危机学习,另一方面问责会使公共组织面临被惩罚的危险,组织会采用各种策略去规避风险而不是去学习和改进(Olejarski AM, Potter M, Morrison RL, 2018)。Greiling和 Halachmi(2013)主张组织发展出动态问责,使组织从满足短期问责要求中解脱出来,让组织聚焦长期组织学习,随时监督外界和内部环境的变化,提升组织的相应性和学习能力(Greiling D, Halachmi A, 2013)。

第六,信息的透明和有效沟通对组织学习和组织危机学习的重要性。Popper和Lipshiz认为组织学习是关于组织成员和组织的信息转换,因此组织信息得透明和有效沟通非常重要(Popper M, Lipshitz R)。一个有效的组织学习系统需要一个学习文化,这个学习文化的核心就是组织对组织成员信息的共享和透明。危机管理学者认为透明是处理危机的最有效手段之一。在危机中,组织需要迅速对危机做响应,并诚实地向公众汇报工作进展,以得到公众的信任和支持。组织也需要跨平台向各利益相关人分享信息。组织要开诚布公的承认自己的错误,而不是掩盖。组织也要向自己的员工公开信息和要求员工诚实披露信息。一个有效的学习型组织一定是一个公开透明的组织。作为是用纳税人税收的公共组织,公开透明是其基本价值,也是善治的重要标准(Yu W, 2011)。

(四)公共组织危机应对策略选择的解释框架

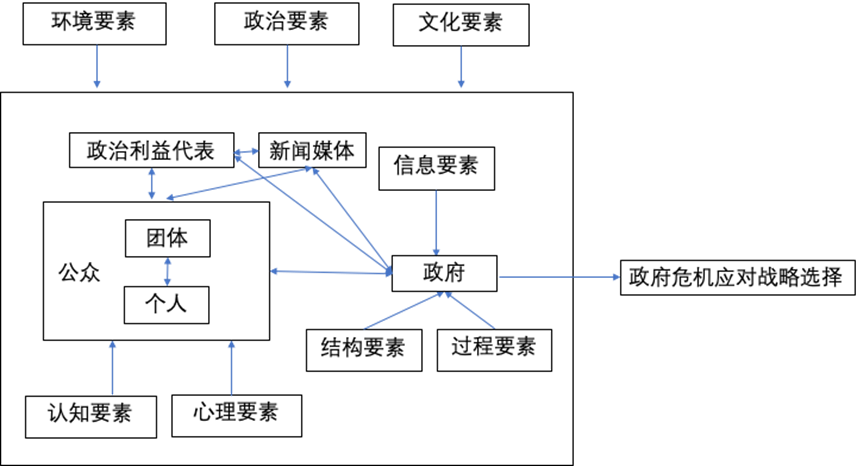

图1 公共组织危机应对策略选择的解释框架

结合上面的文献述评,本文发展出一个公共组织危机应对策略选择的解释框架,借鉴Crossan等人和Lawrence等人研究,本文认为公共组织(政府)学习的过程是一个社会政治过程,也是一个社会心理过程。公共组织危机应对战略的选择是组织学习的结果。组织从过往的危机事件中获得知识,这样的学习过程是由环境因素、政治要素、文化要素、结构要素、过程要素、信息要素、认知要素和心理要素诸多要素共同决定的。在这个模型中行动主体包括政府,政府内部政策制定者和执行者,作为团体的公众和作为个人的公众,以及新闻媒体和人民代表等各利益相关人。在这个框架中个人在心理要素和认知要素的影响下对危机事件的性质有直觉的判断(Intuiting)进而进行诠释(Interpreting),形成自己的看法和行动策略。作为个人的公众通过说服等策略来影响(Influence)自己所在团体对危机事件的看法和行动策略。作为公众的个人和作为集体的公众是双向互动的过程,作为集体的公众通过整合个体公众的认识、外部利益相关人和政府的看法形成集体共识,这个共识又通过影响(Influence)和强迫(Force)等机制影响作为公民个人的行为,最后作为集体的公众通过整合(Integrating)和制度化(Instituing) 形成集体的看法,并对政府施加影响。政府的高层决策者在政策制定过程中受到外界政治、文化、社会环境以及各利益相关者的影响,通过对自己官僚制组织结构、下属工作人员以及政府过程的了解和控制,通过领导力和法律命令等正式和非正式方式影响、强迫、支配作为集体的公众、作为个体的公众以及新闻媒体等其他利益相关人对危机事件的看法和行动,最终经过整合和制度化形成整个系统对危机事件本质和应对策略的共同看法,最后形成危机应对的策略。

二、案例:新加坡防疫策略

新加坡是位于北纬1度赤道带上的城市国家,整年都是夏季,天气炎热而且潮湿。国土面积721.5平方公里,相当于中国武汉的1/12,常住人口562万人(截至2017),人口高度密集,每平方公里高达8000多人,是武汉人口密度的6倍多,是世界人口最密集的国家。新加坡经济高度发达,人均GDP 亚洲第二,世界前15名。新加坡国土和自然资源及其匮乏,经济高度外向,是东南亚旅游、航空、物流和金融中心。新加坡的生活物资几乎完全依赖进口,新加坡人食用的水、粮食、肉类和蔬菜,主要依赖于马来西亚、印度尼西亚和中国。新加坡1959年取得自治地位,1963年摆脱英国殖民统治,1965年独立。成立之始,百废待兴。执政党人民行动党信奉精英实用主义,通过采取绩优官僚制吸纳社会精英执政,大力发展国家资本主义,对外直接投资和引进外商和外资,以及低福利低税收的经济和社会政策,迅速将新加坡从第三世界提升至第一世界国家。虽新加坡采用的是威斯敏斯特式的议会民主制,但是执政党人民行动党长期执政,反对党在国会和社会上声音很弱,基本上对执政党起不到限制和制衡的作用。新加坡的媒体采用的是国家控股企业的方式运营,采用和西方媒体不一样的运营和新闻报道模式。新加坡由于国家面积小,政府行政架构简单,执政党拥有强大的行政执行力,可以迅速通过立法和进行行政规制的调整和变化。新加坡高度重视教育,高薪吸收社会精英人才加入政府,担任高级政府行政和政治官员。由于高度国际化和信奉专业主义,新加坡的科技、教育、医疗等领域非常国际化,拥有世界一流水准。

2020年至今,新加坡针对新冠肺炎的抗疫策略是“外松内紧,可防可控”。“外松”表现为所有措施都尽可能以不打乱商业和生活秩序,不影响经济发展为核心目标,不大规模社区隔离,不叫停大型商业和社会聚集活动,不停课,停学。内紧表现为自中国发现疫情以来新加坡采取了大量的细致的管理手段,试图通过有步骤的、精细化管理,通过其高素质的公务员队伍,以及高素质的国民实现“人定胜天”的抗疫战争的胜利。

新加坡2003年经历了SARS疫情和2009年H1N1疫情,此次采取的策略和前两次策略相当不同。本案例分析旨在通过使用过程追踪研究法对这三次突发危机应对的策略比较,并寻找诊断性证据,探求是什么因素影响了新加坡政府的危机应对策略学习和选择。

三、研究方法

本文的研究设计是一个结构化的单案例设计(Yin RK, 2018),采用的研究方法是以解释案例目的的过程追踪法(Beach D, Pedersen RB, 2019),使用跨时间数据(2003,2009,2020)追踪新加坡大规模流行传染病策略选择的过程,探讨影响新加坡政府组织学习和策略选择的影响因素。这个跨时间的组织学习过程非常复杂,过程各参与者的角色各异,动机不同,互动非常频繁。研究的对象关乎危机应对,其影响因素是深深地依赖于具体的情景之中。探索这个组织学习和决策过程,只用可以擅长情景化和深挖细描的定性研究。新加坡是一个非常独特的单案例,它与中国在很多方面都有极大不同,它也采取了与中国相当不同的策略。通过新加坡政府的组织学习过程和策略选择原因进行分析,在大不同中寻找相同之处,对于我们理解公共组织组织学习过程和扩展公共组织学习理论有相当重要的意义。

本研究依赖的数据来自于作者从2020年1月14号到2月14号在新加坡调研期间收集的新加坡政府官方网站(新加坡卫生部,新加坡总理公署),新加坡政府机构宣传材料,新加坡公立和私营企业抗疫举措,新加坡政府总理和官员公开讲话,新加坡政府官员社交媒体观点,新加坡政府公务员访谈,新加坡本地居民和新移民访谈,新加坡高级知识分子群体访谈和社交媒体观点。尽管本文使用前面依据文献发展出来的相关的概念,框架和潜在的影响要素作为分析的基础和参照系,经验数据仍然是本文分析以来的对象。本文采取非常开放的态度,反复比对理论和经验数据,寻求理论和经验数据的一致性。如果先验框架和数据不同,本文在反复比对数据后,用数据去更新和扩充先验理论框架。

四、案例分析

本文发现此次抗击新冠病毒是新加坡政府政策制定者和执行者、新加坡知识精英和新加坡普通民众在其独特的历史和政治经济文化地理等诸多要素的制约下,通过自2003年SARS,2009年H1N1之后进行学习,寻找的适合自己国情的病毒抗疫模式。在面对充满未知的病毒的时候,新加坡政府通过综合使用各种策略和新加坡人民对病毒的属性以及如何应对形成了共识。这个共识背后,是新加坡政府技术官僚精英对国情和民众心理的认识和把握。本文首先对2003年SARS、2009年H1N1再到2020年新加坡政府突发危机应对的策略选择进行跨时间的追踪比较,然后通过对我们掌握的数据进行识别和分析在新冠肺炎危机事件应对过程中,新加坡政府进行组织学习形成应对策略的关键影响因素。

(一)从2003年SARS、2009年H1N1到2020年新冠肺炎

2003年以前,新加坡没有预防大规模流行病的经验。SARS疫情之前,新加坡没有一个公共卫生应急预防和响应的预案和系统。2003年新加坡在3月16日发现SARS患者,一个星期后对医护人员进行警告。3月22号对国民提出旅游警告。三月下旬将SARS病人集中在一个医院治疗。四月初成立部长防疫委员会,监督疫情回应计划的形成和实施,并协调各部关系,进行问题应对。3月21日教育部通知学校若师生曾到疫区,且有发烧,必须立刻居家隔离10天。3月22号,新加坡将所有病患集中到陈笃生医院,并对医院医护人员进行感染控制保护。3月24日,新加坡一天内完成三读,修改传染病法案,严格实施重罚,禁止医院探访。根据这项规定,不必经过法院审理,政府可以直接向违反居家隔离令者签发罚款通知。3月27日至4月6日所有的学校关闭。3月31日对所有自疫区返航的班机乘客进行初步检验,有发烧症状的送往陈笃生医院进行评估。直到8月份SARS疫情结束,四个月内新加坡感染人数238人,33人死亡,死亡率13.9%,远远高于中国的6.6%。世界卫生组织将新加坡列为疫区以后,新加坡经济损失惨重。为此新加坡发展出了自己的疫情响应和控制系统。这个系统是一个彩色标示系统,分为绿黄橙红四个颜色,代表不同的紧急程度。橙色系统代表疫情严重,已经出现人传人,但是疾病还没有在境内扩散,正在被控制。对日常生活的影响属于中度(Moderate)对于公众而言需要做的是保持良好个人卫生,如果生病就留在家中,听从专家建议,遵从疾病控制措施的安排。当疾病非常严重的时候,且在社区蔓延的时候,才会升级到红色。这时学校才会停课,单位才会停工。

2009年,H1N1病毒(又名猪流感)全球大爆发。该病毒在2009年4月1号美国发现。新加坡5月份发现第一起输入性病例。6月份发现第一起本地传播。一个月内,100人被感染。据事后估计新加坡一年之内430,000人感染了H1N1病毒,21人死亡。新加坡政府在2009年4月25号WHO发布全球警告后的第三天4月28号就将预警系统提升到了橙色,尽管此时本地还没出现传染案例。当有关H1N1病毒信息越来越多的时候,新加坡政府12天之后将级别降低到黄色。

吸收前两次抗疫的经验,新加坡从流行病学预防和治理的角度迅速采取了两大策略。一是迅速行动起来切断输入性病例,二是积极追踪并隔离密切接触者。2020年1月新加坡得知武汉有不明肺炎疫情的时候,迅速采取行动对中国飞往新加坡的乘客进行体温检测,并对过去2周去过中国有肺炎症状的患者隔离治疗。1月23日当出现第一例输入性病例的时候。新加坡政府组建多部门抗疫领导小组,领导小组有副总理Heng Swee Keat为顾问,由通信和信息部长、贸易和工业部长、环境和水资源部长、国家贸易工会秘书长、教育部部长、人力资源部长、社会和家庭发展部部长组成。国家发展部部长和卫生部部长统领,协调政府各部门工作,协作抗疫。2月7号,出现本地传播案例之后,疾病预警升级至橙色。但是和中国采取的强制政策不同,新加坡并没有采用社区隔离和停课停工的策略。而是由卫生部组建特别追踪队对确诊病人进行追踪。新加坡卫生部立即组建了一个每组10人,7组共70人的特别追踪队(Contact Tracing Team)。他们的任务就是通过拨打电话寻找病人的密切接触者(Close Contact),每天2班倒,从早8:30工作到晚上10点,每周7天连轴转。一旦病人被确诊,病人就会被要求描绘一张过去14天的活动地图。病人需要以分钟为单位,描绘其做的每一件事和接触过的每一个人。一旦发现和病人有较长时间物理接触和与病人同处一个地方的人,特别追踪队马上打电话寻找这个亲密接触者。新加坡卫生部认为,乘坐地铁这样的公共交通工具和在公共场所出现带来的感染病毒风险是较低的。密切接触者的定义是和确诊病人2米以内接触30分钟以上。新加坡对疫情的控制基本上采取的是事后控制为主的方式,通过追踪锁定密切接触者,将之隔离,并对其工作和活动过的场所进行大小消毒。

为了不影响经济和社会秩序,新加坡尽量不停飞航线,也不停止海陆交通。新加坡政府认为民众戴口罩没有多少功效,会浪费医疗资源,建议民众如果没有不适,不要戴口罩。政府官员和议员也以身作则,春节期间各种团拜活动和聚会照常进行,总理视察国家传染病中心、教育部长慰问在大学自我隔离14天的学生时,也不戴口罩。在升起橙色警报的当下,万人网络情愿要求新加坡政府取消民间宗教组织洛阳大伯公庙的万人聚会活动,也没有成功。新加坡的抗疫策略让外界大呼看不懂,有外界称,新加坡有成为“第二个武汉”的风险。

(二) 新加坡政府危机应对组织学习的影响要素

1.地理、历史、政治和经济环境。在所收集到的数据中,不管是政府官方网站宣传资料,还是总理和负责指挥部长讲话、以及对政府公务员,新加坡知识精英(大学教授和拥有本科学历以上)和普通民众的访谈中,出现频率最多的是新加坡独特的地理、历史、地缘政治和经济要素。数据中反复出现的主题是新加坡是一个处在复杂地缘政治下的小国,自然资源及其匮乏,新加坡没有大国发展的腹地,周边国家历史上都不友好,新加坡必须自立更生才能生存。新加坡能生存下去的原因就是高效廉洁政府的实用主义和灵活的政策。新加坡的经济高度依赖外向型,新加坡人的生活依赖很大程度上依赖于进口。因此,新加坡不可能采用中国那样预防为主的隔离手段。新加坡官方新闻媒体和社交媒体资料以及知识精英群体和公众社交媒体观点和访谈显示,新加坡政府和民众都在对前两次传染病应对策略进行了反思。新加坡政府、知识精英和民众的普遍的共识是2003年的SARS,重创新加坡经济。回头来看,当时采取的举措是因为那是一个未知的病毒,没有人有经验和准备,新加坡也没有一个公共卫生应急预防和响应的预案。2003年,世界卫生组织发布全球爆发预警二周后,新加坡卫生部才建立起了领导小组,并且领导和控制结构没有做到最优化。第一起确诊病例五周后,一个全国性的控制系统才建立起来。管理手段、预防措施和医疗手段准备都不足。所有的医疗救治系统都高度集中在一家医院。对于前线医护工作者而言,医疗防护设备短缺。经过SARS和H1N1疫情,新加坡政府有了一个全国性的DORSCON系统, 来指导对疫情的判断和疫情应对。一个有多个部门组成的合作防疫高级别行动小组在第一起疑似病例出现就已经组建了。国家发展部部长和卫生部两大精英部长领衔的高级行动小组建立职责清晰、管理科学的组织架构和行动体系。新加坡已经有足够经验和必要的危机应急流程来应对危机。新加坡已经有完善的医疗应急体系也成立了国家传染病中心。各项应急预案已经准备就绪。所有医院和诊所都有实力对抗病毒蔓延。 国家有充足的医疗设施和口罩供应给医务工作者。

2009年,H1N1病毒全球大爆发。吸取SARS的教训,新加坡政府在2009年4月28日本地还没出现传染案例就将预警系统提升到了橙色,新加坡政府12天之后将级别降低到黄色。在处理H1N1疫情的问题上,新加坡的共识是政府反应过度了,在疫情还没开始的时候就过早进入橙色紧急状态,对新加坡的国际形象和经济带来了打击。在充分吸收了前两次防疫的基础上,新加坡政府和社会相信,新加坡独特的历史、地缘和政治经济发展状况,使得新加坡必须采取适合自己的抗疫战略。新加坡的经济高度外向,极度依赖外界声誉和看法,新加坡绝对不能采用主动和激烈的防疫做法,一旦新加坡被列为疫区,对经济的打击非常大。一个受访者反问作者道“是一定饿死呢,还是可能被传染上病毒死”。历史、政治、经济文化要素,决定了新加坡选择采用“外松内紧”,以经济和生活稳定为中心,通过精细化的管理手段,人定胜天的策略。

2.危机领导力。本文收集的数据显示国家最高行政领导者以及指挥抗疫应对的领导者的领导力是高频出现的关键字。新加坡媒体、政府网站公告、互联网民众和知识精英社交媒体的发言、分享和评论以及作者的访谈都显示,在新加坡历次抗疫活动中,强有力的领导力是组织学习和抗疫策略选择的关键。新加坡人相信新加坡总理李显龙和带领此次战疫行动的跨部门行动小组的组成成员包括国家发展部部长黄循财,卫生部部长颜金勇,教育部部长王乙康和包括李光耀在内的新加坡开国之父们一样的高超的领导力。李显龙在橙色警报发布后,针对少数民众进行抢购的行为进行评论,向人民保证各项物资的供应,并开开诚布公地跟新加坡民众交流政府此次危机应对的策略。李显龙称如果社区疫情蔓延,轻症病患在家休养,重症和有并发症的病人才会送去医院。李显龙的此番讲话被新加坡人解读为“底线思维”,真诚的未雨绸缪,展现了一个优秀政治家的风采。为了不鼓励民众带口罩,以防医疗资源被挤兑,李显龙不戴口罩视察了新加坡国家中心。教育部部长王宜康探望大学自我隔离14的学生时也全程不带口罩。为了不带来恐慌情绪,保持社会秩序和运行正常,新加坡总理李显龙,部长和国会代表,在橙色警报的情况下,仍然举行家庭聚会,进行各项新春团拜的活动。领导力也是新加坡自建国以来自第一人总理李光耀以来,新加坡模式和新加坡经济发展奇迹的重要推动力。

3.对危机事件的科学认知。公共组织危机应对的最大的难点之一是对危机事件的认知。危机事件本身往往是一个怪异问题(Wicked Problem),缺乏清晰的结构,因果关系未知,也不知道该如何解决,也不知道能不能得到解决。对危机事件的本质的加深认识是危机组织学习的重要任务。本文的数据显示在2003年SARS和2009年病毒作战的过程中新加坡政府对对抗大规模传染病的经验越来越丰富。新加坡政府和知识精英以非常科学和理行的看法看待新冠病毒,其策略的选择是建立在科学循证的基础之上的。李显龙总理在社区传播开始出现的时候发表电视讲话,指出政府做出的抗疫策略是建立在中国湖北以外的数据基础之上的,认为“新型冠状肺炎病毒类似于SARS病毒,唯有两点不同:新病毒较之SARS传染性更强,所以更为难以防止病毒扩散;新病毒较之SARS危害性更低,SARS致死性约为10%,而新病毒在湖北以外致死性目前仅为0.2%。相比之下,季节性流感的致死性为0.1%。因此从致死性评估,新病毒相较于SARS,更接近于流感”。基于这样的政策判断,新加坡政府认为即使社区病毒传播最终无法避免,轻微症状的去社区诊所和在家中休息,将医院让给老人、幼儿和有并发症的病人。2月7号新加坡主流官方网媒发表文章,援引香港病毒学家的看法,称新冠病毒既不是SARS,也不是MERS,而是比较严重的流感。2月17号,领导此次抗疫行动小组的新加坡国家发展部部长黄训财接受媒体采访,更新了死亡率的数据,认为中国湖北以外的死亡率是0.6%,仍然认为新冠病毒致死率较低,接近H1N1猪流感。

新加坡公共知识分子前李光耀公共政策学院前副院长在脸书上用其冷静的经济学视角分析基于新冠病毒病毒属性的各项应对策略的经济成本和收益,支持新加坡政府的观点。新加坡国立大学负责学生事务的教务长在社交媒体援引流感专业论文,论证类似流感的新冠病毒在高温和潮湿状况下传播速度和毒性大大减弱,并以此证据支持政府采取的抗疫政策。新加坡媒体甚至发表医生的专业文章,鼓励新加坡民众不要躲在家中,要去户外运动,最好的运动是游泳。因为泳池中的水可以隔离病毒,水中的消毒液会杀死病毒。对知识精英消毒液和民众的访谈也显示,此病毒虽然传染率高,但是致死率低,大部分是轻症,可以自愈。

4.对精英和技术官僚的信任。本文的数据显示新加坡社会对精英和技术官僚专业性的信任和认可是新加坡政府危机学习和政策选择的基础。新加坡执政党人民行动党的党纲之一就是精英治国。新加坡人相信也支持,通过优质的教育系统和高薪,选拔智商高、能力强的社会精英从政,担任政府政治和行政的高级领导,并通过他们招募社会精英加入政府机关,可以打造一支世界一流的能力强,效率高,清廉的行政管理队伍。这些高级领导都有很优秀的学术背景,往往有世界顶级大学的学习经历。新加坡总理李显龙是三一学院的高才生,拥有美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士学位。主导这次抗疫的跨部门联席工作组的领导之一的国家发展部部长黄循财也是哈佛大学的公共管理硕士毕业生。新加坡民众普遍相信优秀的学业成绩和学历证明了他们领导者的智商,也相信他们的领导者拥有卓越的管理能力。新加坡政府的公务员管理制度也是精英导向的,拥有世界著名大学的本科以上学历和优异的学习成绩,并经过层层考核才可以录用为公务员。新加坡高度强调法治和反腐败,强调严格的管理程序和规范,强调对违反秩序和规范的严厉查处。新加坡的政府和行政领导和民众都认为自己有一支认真负责的高素质公务员队伍。新加坡不以预防和社区隔离为自己的战略选择而是以手术刀一样精密的大量的事后管理方式方法进行疫情控制和管理正是依赖于全社会对精英决策和技术官僚执行态度、执行能力和效果的信任。访谈数据显示,尽管有新加坡民众对政府采取的防疫策略不太理解,比方说上万人上书叫停大型集会,政府并没有采纳,但是被访谈新加坡民众,仍然表示相信和理解政府的政策,表示相信政府精英的判断和管理能力。当没有被叫停的大型集会活动并没有出现确诊案例时,受访民众表达了对精英和技术官僚的钦佩和支持。

5.制度化的共识。如前面文献综述所言,Lawrence等人认为组织学习是一个社会政治过程,也是一个社会心理的过程。组织学习的过程是将组织个人获得的知识通过解释上升成为团体的知识,团体通过支配和训诫统一团队认知,然后团队知识被整合成组织知识,组织又通过支配、训诫将组织知识制度化,使组织知识变成整脱离个体和组织的可以独立运行的指导实践的已经被组织普遍共享的知识。本文收集的经验数据表明,新加坡抗疫策略的选择和执行,正是基于新加坡民众,民众之间,政府和社会之间对新冠病毒的属性和适合新加坡的抗疫策略的制度化共识。和其他东亚国家不同的是,新加坡政府在整个抗疫过程中不鼓励民众佩戴口罩。新加坡政府在报纸的头版以政策广告的形式和在社区宣传材料上劝导民众不要戴口罩,口罩只要在有症状的时候才需要佩戴,戴口罩对于防御病毒感染不仅没用还有坏处。新加坡不管是普通民众、精英和政府官员已经把它当成了一个不言自明的真理,佩戴口罩成了有病的象征。个人如果表达异议马上就会被社会公众所蔑视。新加坡采取的各项抗疫策略高度依赖这种共识的达成。比方说依靠特别追踪队的事后隔离举措,就是高度依赖每一个社会成员相信这一方法的有效性,依赖每一成员都认为自己应该如实汇报自己病情和行踪的自觉性。这一方法也高度依赖进行追踪的政府工作人员的工作态度、工作能力和水平。为了保证经济发展不受影响,社会生活秩序不受影响,新加坡政府没有采用强制隔离的方法,也没有强制禁止群众集会。这些做法高度依赖被管理者的自觉,也就是制度化的共识。在这个共识里面,政府,社会,团体和个人都认为这些方法是应该被遵从和有效的。政府将共识制度化的手段是支配和训诫,一旦有没有遵从共识行为的出现,就动用司法力量进行严厉查处和惩罚。

这样一个共识的形成依赖于信息的公开和自由流动。新加坡从疫情一发现就开始在卫生部的网站定时更新疫情发展,公布确诊和疑似病例以及其行动轨迹和追踪密切接触者并进行隔离的情况。政府也通过新闻媒体和社交媒体向公众即时更新最新的政策举措,违规案例和预计会出现的疫情的变化。这些信息公开的做法,增强了社会对政府的信任,提升了政府制度化共识的能力。

6.心理防卫。本文的数据多次出现危机时刻恐惧和惊慌等心理失调时危机应对最大的障碍等关键词。新加坡因为独特的历史发展和地缘政治因素,新加坡成年男子都必须服两年兵役,接受军事化训练。退役以后,成为战备军人,每年定期定时回营军训。新加坡民众的危机感比较强,中小学教育中贯穿着危机意识和危机管理的教育。新加坡通过教育和军训等形式使自己全方位防御计划深入民心。这个全方位防御计划被称为整体防御(Total Defense),目前由军事、民防、经济、社会、心理和数码等六大支柱组成。这个防御体系强调在战争中或危机情况下每一个新加坡人都能发挥作用,成为一个防卫的整体。这也要求每个新加坡人有非常过硬的心理素质,不管发生了什么,都要从容不乱,照常生活。新加坡此次抗疫政策选择正是在过去历次危机事件中,基于对新加坡民众心理素质和心理防卫能力的了解。此次新加坡抗疫策略的核心就是即使在病毒最终蔓延的情况下,新加坡民众仍然可以保持心态的稳定,生活秩序如常,即使染病,也在家休养,不对现有医疗资源进行冲击,将有限的资源留给重症和有并发症患者。由于新加坡没有自己生产物资的能力,新加坡危机时刻的物质储备也是基于没有恐慌性抢购的基础之上的。

五、讨论和总结

本文通过使用过程追踪法,在初步建立理论框架的基础上,寻求诊断性证据,对新加坡新冠肺炎策略的组织学习过程进行解释(Beach D, Pedersen RB, 2019)。本文发现了6个双向肯定性证据(Double Decisive Evidence)来支持本文的理论框架。本文在此案例中没有如文献分析的那样,发现政治要素对于新加坡政府组织学习和新冠肺炎策略选择的影响。本文收集的数据没有显示出新加坡的新冠肺炎抗疫策略被政治化了,被政治利益集团和政治意识型态影响。事实上在整个新冠肺炎抗疫过程中,整个社会基本上对新加坡政府的应对策略没有任何异议的声音,新闻媒体、社交网络,甚至一直比较活跃的几个反对党都没有不同的声音。本文选取新加坡这个非常有特色的、危机感强、善于学习和治理绩效卓著的极端案例,展示组织学习过程中是一个社会政治过程,也是一个社会心理过程。环境、文化、结构、过程、信息、认知心理等诸要素在组织学习中都起着重要的决定性作用。新加坡的经验表明大规模传染病事件危机应对的去政治化,以科学和循证医学为基础,高度重视专业人士和专业主义的作用,在疾病防控和经济发展以及社会秩序寻求平衡,信息公开透明,政府与民众的互信非常重要。尽管本文是一个单案例的解释性定性研究,无意进行理论发展和理论检验,但是基于其非常独特的历史、地理、地缘政治和经济社会发展状况,新加坡政府的组织学习过程和抗疫策略选择可以告诉我们任何国家在进行组织学习和策略选择时,包括纵向和自己的过去进行比较和学习,也包括横向和其他国家和地区的学习,都不能盲目照搬和照抄,都必须结合自己的具体情况,进行选择。尽管如此,新加坡抗疫策略学习过程中突出体现的极大驱动因素,值得我们思考和后续通过多案例研究进行交叉研究。

引用标识:

于文轩.突发危机事件与组织学习:新加坡新冠肺炎应对策略的启示[M]//吴建南.城市治理研究(第五卷).上海:上海交通大学出版社,2020.

参考文献

[1] 李文钊. 新冠肺炎疫情防控中的政策选择[EB/OL]. 澎湃新闻, [2020-02-11]https://www. thepaper.cn/newsDetail_forward_5917273.

[2] 唐驳虎. 悲剧!新加坡要变成第二个武汉?[EB/OL].凤凰新闻, [2020-02-09]https: //ishare.ifeng.com/c/s/7tvyqK0qMW8.

[3] ARGYRIS C. Organizational traps leadership, culture, organizational design[M]. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[4] CHIVA R, HABIB J. A framework for organizational learning: zero, adaptive and generative learning[J]. Journal of Management & Organization, 2015, 21 (3): 350-368.

[5] EASYTERBY-SMITH M. Disciplines of organizational learning:contributions and critiques[J]. Human Relations, 1997, 50 (9): 1085-1113.

[6] DIERKES M, ANTAL AB, CHILD J, et al. Handbook of organizational learning and knowledge[M]: Oxford University Press, USA, 2003.

[7] BLACKER F, MCDONALD S. Power, mastery and organizational learning[J]. Journal of Management Studies, 2000, 37 (6): 833-852.

[8] CROSSAN MM, LANE HW, WHITE RE. An organizational learning framework: from intuition to institution[J]. The Academy of Management Review, 1999, 24 (3): 522.

[9] LAWRENCE TB, MAUWS MK, DYCK B, et al. The politics of organizational learning: integrating power into the 4I framework[J]. Academy of Management Review, 2005, 30 (1): 180-191.

[10] SCHILLING J, KLUGE A. Barriers to organizational learning: An integration of theory and research[J]. International Journal of Management Reviews, 2009, 11 (3): 337-360.

[11] SCHÖN D, ARGYRIS C. Organizational learning II: theory, method and practice[J]. Reading: Addison Wesley, 1996, 305 (2).

[12] LAMPEL J, SHAMSIE J, SHAPIRA Z. Experiencing the improbable: rare events and organizational learning[J]. Organization Science, 2009, 20 (5): 835-845.

[13] SAGAN SD. The limits of safety: organizations, accidents, and nuclear weapons[M]: Princeton University Press, 1995.

[14] ZOLLO M. Superstitious learning with rare strategic decisions: theory and evidence from corporate acquisitions[J]. Organization Science, 2009, 20 (5): 894-908.

[15] SMITH D, ELLIOTT D. Exploring the barriers to learning from crisis[J]. Management Learning, 2007, 38 (5): 519-538.

[16] ELLIOTT D. The failure of organizational learning from crisis - a matter of Life and death?[J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2009, 17 (3): 157-168.

[17] DEVERELL E. Crises as learning triggers: exploring a conceptual framework of crisis‐induced learning[J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2009, 17 (3): 179-188.

[18] RAINEY HG. Understanding and managing public organizations[M]: John Wiley & Sons, 2009.

[19] GREILING D, HALACHMI A. Accountability and organizational learning in the public sector[J]. Public Performance & Management Review, 2013, 36 (3): 380-406.

[20] MOYNIHAN DP, LANDUYT N. How do Public organizations learn? Bridging cultural and structural Perspectives[J]. Public Administration Review, 2009,69(6):1097-1105.

[21] DEKKER S. Learning under pressure: the effects of politicization on organizational learning in public bureaucracies[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2004, 14 (2): 211-230.

[22] GABRIELLI G, RUSSO V, CICERI A. Understanding organizational aspects for managing crisis situations[J]. Journal of Organizational Change Management, 2019, 33 (1): 50-65.

[23] CRICHTON MT, RAMSAY CG, KELLY T. Enhancing organizational resilience through emergency planning: learnings from cross-sectoral lessons[J]. Journal of Contingencies and Crisis Management, 2009, 17 (1): 24-37.

[24] BOIN A, HART PT. Public leadership in times of crisis: mission impossible?[J]. Public Administration Review, 2003, 63 (5): 544-553.

[25] OLEJARSKI AM, POTTER M, MORRISON RL. Organizational learning in the public sector: culture, politics and performance[J]. Public Integrity, 2018, 21 (1): 1-17.

[26] POPPER M, LIPSHITZ R. Organizational learning: mechanism, culture and feasibility[J]. Management Learning, 2000, 3(2):181-196

[27] YU W. Open government information: challenges faced by public human resource management in China[J]. International Journal of Public Administration, 2011, 34(13): 879-888.

[28] YIN RK. Case study research and applications. Sixth Edition[J]. 2018: 1-414.

[29] BEACH D, PEDERSEN RB. Process-tracing methods: foundations and guidelines[M]. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 2019.

[30] BEACH D, PEDERSEN RB. Process-tracing methods, foundations andguidelines[M]: University of Michigan Press, 2013.

地址:上海市徐汇区华山路1954号新建楼 邮箱:ciug@sjtu.edu.cn 电话:021-62934788 邮编:200030

版权所有©上海交通大学中国城市治理研究院 沪交ICP备20170055