“火线问责”的操作逻辑及其效应

——以抗击“新冠”肺炎疫情工作为例*

韩志明

摘要:问责是民主治理的重要机制。2019年底肇始于湖北省武汉市的“新冠”疫情,迅速蔓延到全国各地,引发了举国动员的疫情防控战。由于履职不力和工作不当等原因,许多领导干部都受到了不同类型的问责。本研究以“新冠”疫情防控过程中的“问责”情况为研究对象,以焦点事件和网络检索获得的全国各地问责领导干部的数据为基础,结合相关新闻报道及其网络评论等文本资料,系统梳理“新冠”疫情中问责的主体、对象、过程以及效果等基本情况,特别是立足于“新冠”疫情的特殊情境,比照“常规问责”的基本特性,从精准性和策略性等维度分析“火线问责”的操作性逻辑,从而更好地解读和理解危机应对条件下的激励问题。

关键词:火线问责;“新冠疫情”;领导干部;公民问责;常规问责

作者韩志明,上海交通大学中国城市治理研究院教授(上海)

一、问题提出

自2019年12月湖北省武汉市爆发“COVID-19新型冠状病毒肺炎”(以下简称“新冠”)疫情以来,疫情迅速蔓延到全国各地,目前已经发展成为继2003年SRAS事件之后的又一次具有全球影响的重大公共卫生事件,世界卫生组织将“新冠”疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。目前“新冠”疫情还在全球肆虐,也不知道什么时候才能结束,疫情的影响及其后果也尚不明确。

2020年伊始,面对来势汹汹的“新冠”疫情,在党中央的部署和指挥下,全国人民投入到史无前例的抗疫战斗中去。各级领导干部落实中央精神,迎难而上,冲锋在前,下沉一线,投入到防疫工作中去,做出了巨大的贡献,但也有部分领导干部因为履职不力和工作失职等原因而受到问责。根据对公开资料的初步统计,截止到3月15日,全国共有约3千多名领导干部受到了不同形式的问责。

问责都是危机应对的常用手段,也是现代民主治理的基本机制。当代中国的官员问责是危机状态下应急反应的战略选择(赵蕾,2013)。早在2003年“SARS事件”中,包括原北京市市长孟学农和原卫生部部长张文康等在内的一千多名领导干部受到问责,成为建立领导干部问责体系的重要起点(林鸿潮,2014)。问责是落实各项工作部署和要求的强有力举措,也是增强党和政府的公信力和权威性的重要手段。

有权必有责,权力就是责任。任何政府都要建立起要求政府官员履行职责的制度,对那些失责或卸责的政府官员进行惩戒(韩志明,2013)。但区别于常规时期的问责,“新冠”疫情时期的问责是典型的“火线问责”,是实践和理论上都非常关切的问题,对于理解问责政治具有重要的标本价值。这里的“火线”区别于“常规时期”,是一个形象的说法,泛指严峻、紧张而危险的危机情形,很容易导致不可控的和不确定的后果。

自2003年以来,对于常规时期的问责,研究者们已经进行了广泛的研究,但如何理解和诠释应对危机时期的“火线问责”,则还需要深入和持续的探讨。为此,本文以“新冠”疫情中的问责情况为研究对象,主要通过焦点事件和公开数据来刻画这次“火线问责”的基本状况,进而从操作层面来解读和提炼“火线问责”的独特逻辑,以为更好地理解危机应对中的问责提供新的理论思考。

二、以焦点事件为中心的公民问责透视

在当代中国经济和社会发展的过程中,民主政治和法治建设也不断发展,以公民问责为内容的政治参与也有了长足的发展。公民问责“是指公民发起的主张或质控政府及其官员责任的社会活动。”(韩志明,2010)。进入21世纪以来,公民的知情权、表达权、参与权和监督权得到了更好的保障,也有了更多实现的途径和方法。特别是,在当今网络化的时代,人们可以更加便捷地获取信息、表达意见和提出要求,其中就包含了向领导干部(包括政府及其官员)提出问责的诉求。

在过去的十数年中,伴随着互联网普及率的提高,公民通过网络途径而进行公开问责的事例很多,具体包括“华南虎事件”、“躲猫猫事件”、“周久耕事件”、“邓玉娇事件”、“宜黄拆迁事件”以及“孙中界事件”等,都成为当代中国网络政治参与的经典案例。公民的网络参与掀起了声势浩大的舆论风潮,形成了举国关注的网络焦点事件,最后不仅督促相关问题得到妥善解决,也形成了问责政府及其官员的结果。这些典型的公民问责事件显示了网络时代公民参与的力量,也有力地推动了对公共权力以及相关领导干部的监督。

回到17年前,在2003年“SARS”事件爆发后,党和政府首次在突发灾害性事件中短时间连续地和大范围地问责领导干部,启动前所未有的“问责风暴”。特别是,4月20日中央决定免去孟学农和张文康的党内职务,被认为是中国战胜“SARS”危机的重要转折点。自此之后,对于“重庆开县井喷事故”“松花江水污染事件”“三鹿奶粉事件”和“山西襄汾尾矿溃坝事故”等事件,党和政府都进行了高级别或大面积的问责。随着《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年)《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》(2009年)和《中国共产党问责条例》(2019年)等法律制度的出台,问责日益迈向法治化和制度化。

“新冠”疫情爆发后,全国抗疫工作全面铺开。2020年1月25日,农历正月初一,中央政治局常委会召开会议,专门研究疫情防控工作,决定成立“应对疫情工作领导小组”,部署和指挥防控工作,拉响了全民抗疫的号角。正值传统的春节之际,十多亿社会民众却只能无奈地封闭在家里,诚惶诚恐地躲避凶险的“新冠”病毒,通过网络与外界保持沟通和联系,特别是普遍使用社交媒体,比如微信、微博和抖音等,密切跟踪和关注疫情的状况,眼看着疫情日趋严重,形成了多元、多样而复杂的舆论场,其中既有抗疫一线发出来的紧急求助信息,也有让人哭笑不得的各种谣言等。

正是在疫情发展的过程中,以焦点事件为中心的公民问责成为网络舆情的重要组成部分。梳理疫情发展的时间线,这些焦点事件具体包括对高福院士、武汉疾控中心以及中国疾控中心隐瞒疫情消息的质疑、对湖北省和武汉市领导层决策能力的不满、对黄冈市卫健委主任唐志红“一问三不知”的声讨、对李文亮医生等人受到不当训诫的抗议、对武汉红十字会调配物资混乱等情况的批判、对“黄某英事件”的强烈关注、对武汉市中心医院领导管理问题的谴责等……这些焦点事件一度成为疫情期间舆论的热搜问题,比如李文亮大夫去世的消息,深更半夜带来全网刷屏的效应,微博上#李文亮去世#的消息有超过7.6亿的阅读量,仅留言就超过42万条。

就这些焦点事件的舆情内容来看,涉及的都是抗疫工作中的基本问题,比如相关部门是不是隐瞒了疫情消息,领导者是不是有决策失误问题,相关部门是否做到了尽职履责,究竟谁应该为这么大的灾难负责等。这些无疑都是广大社会民众关心的问题,也是最容易引爆网络舆情的敏感元素。几乎每一个与此相关的问题,都有可能引发巨大的舆论风暴。对这些问题的聚焦是多元力量共同发挥作用的结果,具体包括新闻媒体的报道、微博或微信公众号的推送和专家学者的分析以及网民个人的意见等。人们借助于这些公开获得的信息,对相关问题作出分析和判断,从不同角度提出了问责的要求,包括建议开展正式调查、严肃处理工作人员、问责领导干部等以及给相关人士一个交代(道歉)等。

有问责,就需要有应责。值得欣慰的是,上述焦点事件大多都不同程度地带来了问责的结果,比如调整了湖北省和武汉市的主要领导,免去卫健委主任唐志红的职务,处理了湖北省红十字会的主要领导,查处了湖北省司法厅和监狱局的领导等。特别是,在李文亮医生病逝(2月7日)仅十个小时后,中央纪委国家监察网站就发布消息称,国家监察委派出调查组赴湖北省武汉市,“就群众反映的涉及李文亮医生的有关问题做全面调查”,最后也公开了调查的结果。这些快速而及时的问责行动,响应了社会民众的关切和期待,显示出了高度的灵敏度和回应性,但也还有些社会关注的焦点事件至今还没有得到权威性的回应。

同样,在网络舆情的触动下,其他焦点事件也都获得积极的跟进处理,比如大理市违法扣押征用防疫口罩问题,导致包括市委书记等在内的5名责任人受到党纪政务处分;陕西省安康市针对网络上反映的市中心医院“院领导抗疫补助高于援鄂一线人员”问题进行调查,最后对主要领导给予免职、记过和训诫等处分;海南省陵水县针对网络反映的县医院疫情补助发放不公平问题,开展了专门的调查,公布了调查结果;鄂州市对网络反映的鄂州市公安局鄂城区分局凤凰派出所违规分配和领取捐赠生活物资问题,给予凤凰派出所所长成学军等停职和免职等处理;武汉市江汉区对“城管队员殴打生鲜店配送员”的问题给予回应,最后对3名城管队员给予解雇等处理。

由此可以看到,在“新冠”疫情的发展过程中,社会民众以网络(包括社交平台)为依托,密集跟进引人关注的负面问题,形成了强大的问责风潮。其中,网络具有关键性的作用,许多事件正是通过网络而得以曝光出来,引爆舆论关注,成为焦点事件,比如“武汉红十字会事件”,连续三天登上各大媒体平台的热搜,诱发和激活了公民问责的诉求,也形成了特殊时期的舆情“拉锯战”,即一方面是社会民众不断刨根问底,穷追猛打,爆发出热切而高涨的问责诉求,另一方面则是武汉红十字会手忙脚乱,错上加错,甚至是不乏推诿“甩锅”。当然,不管网络世界如何舆情汹涌,公民问责怎样热火朝天,最后只有转化为党和政府的正式问责,才能达到惩戒过错行为的目的。

最后,从这些焦点事件来看,公民问责的效果是显而易见的,党和政府的回应是开放的、积极的和负责任的。公民问责触发和推动了党和政府的正式响应,尤其是给予了严厉的问责,最后不仅是平息了汹涌澎湃的网络舆情,提高了人民群众的信任感和满意度,也提高了党和政府的权威性和公信力,塑造了党和政府的良好形象,直接提高了抗疫工作的效率,比如在2月4日湖北省对武汉红十字会进行问责之后,红十字会捐赠款物拨付的进度明显加快,信息公开力度进一步加大,其中物资使用情况公布频率较高,每天均有公布,有些时候一天会公布数次,募款额也缓慢回升。

由于抗疫工作涉及到方方面面,问责的领域和事由是多样的,问责的依据也是多个层面的,其中主要包括《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规定》和《公职人员政务处分暂行规定》等。其他还有中央和地方出台的专门针对抗疫工作的规范性文件,比如党中央发布的《关于加强党的领导 为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》、国务院国务院联防联控机制印发的《关于进一步强化责任落实 做好防治工作的通知》以及各地发布的《关于在疫情防控工作中加强监督执纪问责的通知》等。

三、基于公开报道的火线问责数据分析

自抗疫工作全面铺开后,问责也陆续开展起来。虽然全国各地都不乏问责领导干部的新闻报道,但大多数都缺乏被问责对象的个人信息。为了呈现全国范围内火线问责的详细情况,我们这里主要通过人民网、新华网、光明网等权威政务类网络平台以及各级纪检委官方网站等途径,搜集和整理了全国各省市221条问责数据,采用抽样定量的内容分析法,对1月23日至3月15日期间的问责情况进行梳理。

选择这个时间段来进行数据统计的考虑是,1月23日,武汉市实施了史无前例的“封城”举措,拉响了全国抗疫的警报,随后各省(市、区)快速启动重大突发公共卫生事件一级响应,各项防控措施陆续铺开,针对抗疫工作中的问责也逐步开始;3月12日,随着各地疫情防控形势逐步好转,全国已有25个省份下调“新冠”疫情防控应急响应级别,问责的案例越来越少,我们将数据搜集实践往后再延了三天,最后将这50多天作为数据搜集的时间段。

受到资料搜集渠道和手段的限制,本研究只能依赖于网络检索来获取资料。由于很多地方公布或报道的问责结果,只有笼统的数据,比如因疫情防控工作不力等原因问责了若干人,但没有具体说明谁因为什么过错而受到什么样的处理,因此这些只能形成总体情况的基础数据,而无法成为可细分的数据。为保证样本数据的完整性,我们重点遴选了有明确的个人、事由以及处理意见的数据。接下来我们从时间、对象、原因、结果等维度来分析火线问责的基本情况。

(一)问责的时间

图1 问责时间

抗疫是与时间赛跑的战斗。相应的,基于抗疫的问责也呈现出明显的时间痕迹。总体来看,自抗疫被提上各地党和政府的议事日程,问责就成为抗疫工作的重要组成部分。从所获得数据的情况看,2月份平均每两天就会有通报问责的情况,平均每天问责近5人,问责人数超过总数的一半。进入3月之后,问责明显减少,各地公开网站少有这方面的信息。截止到3月15日,3月份的问责人数不足案例总数的十分之一。而且可以预期,随着疫情防控取得阶段性成功,尤其是防控工作更加规范有序,应该很少会再出现新的问责。

根据对问责人数的数量统计,可以看到问责具有几个明显的高发时段,具体可划分为五个高峰阶段,呈现出波浪形演进的特点,其中第一个波峰为1月26日至27日,此时为疫情爆发的初始期,问责主要集中于湖北省,问责范围集中在政府部门、执法部门以及医疗卫生院等;第二个波峰为2月2日至4日,问责的面更宽了,有统战部、公安局、卫生院、疾控中心等;第三、四、五个波峰分别为2月11日至12日、2月24日至25日以及3月2日。此外,从新闻报道的情况来看,随着各地陆续复工复产,加大了疫情防控督导检查的力度,带来了新一波的问责高潮。

(二)问责的对象

表1 问责对象级别

|

对象级别 |

个数 |

百分比 |

|

厅 |

18 |

8.5% |

|

处 |

43 |

20.4% |

|

科 |

63 |

30.0% |

|

科员 |

86 |

40.9% |

从统计数据来看,问责对象遍及全国各地,覆盖到不同政府部门以及事业单位和社会组织等,包括了厅、处、科以及科员等多个层次,其中科级及以下的领导干部占问责人员的70%以上。由于我们的数据量不够大,考虑到总体性的情况,这个占比应该会更大。处级领导干部是问责对象中的关键,可以说是掌握相当实权的中高层领导,而且往往是出现在疫情严重的地区,因此曝光率比较高。各地都有相当数量的处级领导干部被问责,比如根据纪检监察机关的公开通报,陕西西安市在2月底先后追责问责338人,县处级干部占43人;新疆可克达拉市截止2月6日问责人数100人,追责问责了16名处级领导干部;武汉市共问责654人,包括局级干部10人,处级干部144人,中层领导的比例将近占到1/4,这个比例无疑是非常高的。

(三)问责的事由

问责的事由是什么,既说明了问责的尺度,也表明了问责的导向。从公开发布的有关问责的报道来看,部分报道包含了简短的关于问责事由的词句,比如履职不力、工作不力或行动迟缓等。从各地的情况来看,针对抗疫工作的问责事由主要有几种情况:疫情防控工作落实不力、防控检查中存在工作疏漏、防疫建设工作布局迟缓、贯彻上级疫情防控部署不力、掌握情况不明等,如浙江省某副镇长“不参加镇政府组织的疫情防控会议,经常不在工作岗位,不履行工作职责”;作风不实、对流动人口排查管理不到位、把关不严、不如实报告有关事项、不认真执行上级关于小区封闭管理的要求等;擅离职守、参与群众“带彩”打麻将、违规举办婚宴酒席、私自截留防疫物资、工作过程中推诿扯皮等。

从具体案例看,不同地区通报的问责事由的详细程度也有所差异。有的地区公布的问责原因十分简洁,如“因防控疫情不力或履职不到位”而被问责;有的问责事由则非常详细具体,如黄冈市某镇长的问责原因是,“疫情防控工作不实、作风不实、履职不力,该镇1名脑瘫患者在家人被隔离期间死亡”,四川省邛崃市某村主任的问责原因为,“未认真履职尽责,2020年1月29日中午,其发现该村3个村民在小卖店打牌娱乐,不仅没有及时劝离,自己还参与其中”。其他问责事由中,也多有与“新冠”疫情及其特点密切相关的内容,比如统计上报数据把握政策不准、违规发放口罩、排查不深不细等,缺乏具体细节。

(四)问责的结果

表2 问责等级划分

|

等级 |

政务处分 |

党纪处分 |

|

1 |

诫勉谈话 |

|

|

2 |

警告 |

警告 |

|

3 |

记过 |

严重警告 |

|

4 |

降级 |

撤销党内职务 |

|

5 |

撤职 |

留党察看 |

|

6 |

开除 |

开除党籍 |

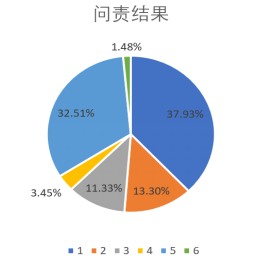

图2 问责结果不同等级占比

我们依据“党纪政纪处分对照表”,将既有案例数据中的问责处罚由轻到重划分为以下六个等级(见表2)。可以看到,诫勉谈话在问责结果中占比最高,为37.93%;其次就是相对严厉的撤职或留党察看处分,为32.51%,这类问责结果多是由严重的失职失责、擅离职守、胡乱作为、作风不实等情由所导致的。还有超过20%的人到警告、严重警告及记过等处分。

从全国的情况来看,受到处分结果的比例有所不同,比如湖北省咸宁市截至2月23日问责399人,其中处分135人,占比33.3%,潜江市截至2月28日问责114人,其中处分38人,占比33.3%,而湖北省外的其他地区的处分比例则相对较低,比如甘肃省截至2月24日共处理976人,其中处分170人,占比17.4%。这种轻重不一的结果应该是跟各地疫情的严重程度有关。

从各地问责的处分结果来看,受到政纪处分的领导干部有175人,受到党纪处分的领导干部有62人,同时受到政纪处分和党纪处分的领导干部有16人。特别就这16人的情况来看,问责等级均在“3”以上,说明问责都是比较严重的问题,其中有9人被政纪记过/记大过处分,其余均被政务撤职或降职;党纪处分方面,有超过半数的被党内严重警告,有三分之一的被留党察看。

此外,就个别案例的情况来看,针对抗疫工作的问责事由具有多样性,自然问责的结果也有所不同,但总体上可以看到,有的地方问责比较严厉,比如湖北省内各地是较为严厉的,有的地方则相对较轻,具体则由各地纪委监察部门根据实际情况把握,具有较大的差异性,比如对于同样是履职不力的问题,山西运城市平陆县的人大副主任被诫勉谈话,湖北荆门市的卫健委主任被党内严重警告、政务记大过处分,湖南冷水江市的市政府办副主任被停职并接受进一步调查。

总之,与和平时期的常规问责不同,抗击“新冠”疫情的问责遍及全国各省(市、区),涉及到多个领域或部门的领导干部,过错行为以及问责结果的相似度也比较高,处理速度快,时间比较集中。回想2003年的“非典”期间,大量领导干部在短时间内被密集问责,极大地传递了党和国家防治“非典”的意志和决心,开启了现代社会“火线问责”之先河(周亚越,2004)。“新冠”抗疫问责再次延续了“火线问责”的传统,问责人数是“非典”问责的3倍左右,不仅对落实和推进防疫工作具有重要意义,也强化和巩固了发展中的问责政治。

四、“火线问责”的操作性逻辑

权力就是责任,责任重于泰山。责任是政治生活的基本构件,问责是民主治理的重要机制。如果说责任主要是规范性的要求,问责则更多是操作层面的责任追究的问题。既然是问责,不管是常规时期,还是“火线”条件,问责都是为了惩戒过错行为。但作为又一次遍及全国范围内的“火线问责”,基于“新冠”抗疫工作的问责再次呈现了不同寻常的问责逻辑。这种逻辑既呈现了问责实际上是如何操作的,会带来什么效果,也很大程度上解释了为什么是这样操作的。

(一)问责情境的特殊性

“新冠”肺炎传染性强,蔓延速度快,死亡率高,引发了普遍的焦虑和恐慌。作为人口超过千万级别的省会城市,武汉市前所未有地实施“封城”措施,给全国人民造成了巨大的冲击和震撼。全国各省份启动突发公共卫生事件一级响应,实施了严厉的封闭或隔离措施,极大地打乱了正常的生产生活秩序。特别是,抗疫工作初期,疫情形势日趋紧张,但各方面的意识和举措都没能及时到位,以至于仓促应对,手忙脚乱,造成混乱的局势。与各地对医疗资源的挤兑同样重要的是,疫情对官僚体系的治理能力形成了挤兑,各种过错因此就在所难免。

“新冠”爆发的时间正好是中国人最为重要的春节期间,也是中国人口流动最为频繁的时期。随着走亲访友或外出旅游等都全部取消,人们只能憋在家里无奈地关注疫情发展,又面临着各种生活和工作上的现实困难,无奈、紧张和压抑等负面情绪持续积累和发酵。特别是,“非典”时期中国上网的用户人数才6千万左右,2020年的中国网民人数已经超过8.5亿人,是“非典”期间的约15倍。人们利用网络了解疫情信息,开展交流和互动,不仅加快了信息传播的速度和频率,也放大了社会的焦虑、紧张以及愤怒和不满,为问责做好了充分的铺垫。

所以,“新冠”疫情及其防控措施建构了危险而紧张的抗疫情境,形成了“火线问责”的“特殊窗口”:首先,严重的疫情让社会各方面损失惨重,引发了要求追究责任的不满和愤怒;其次,抗疫工作带来的过错问题及其不良影响,直接构成了需要问责的情由;最后,十多亿社会民众深陷隔离的焦虑和恐慌之中,一旦遇到激发公众义愤的问题,就不可遏制地爆发出强烈的问责诉求,比如针对“武汉红十字会”等事件的舆情,可谓是一浪高过一浪,形成了强大的问责压力。这些也是“火线问责”的基本特征。

(二)时机选择的策略性

就常见的针对群体性事件、生产安全事故或食品安全事故等问题的问责来看,问责通常是发生在问题结束一段时间之后,本质上是一种事后的追责机制(庞明礼,2017),是为了对问题有个“公开的交代”。但“新冠”疫情显然不可能是一两天就能结束的,因此问责是在抗疫工作过程中进行的,而且主要是发生在整个抗疫工作的前期阶段,目的是为了严明纪律,惩前毖后,治病救人,“杀鸡骇猴”(Ciqi Mei, Margeret M.Pearson, 2014),警醒和动员领导干部,确保防控工作精准落实。在效果上,因为防控工作不积极而被问责的领导干部,最后通过积极工作而获得了表扬,也可以证明问责具有正面的激励效应。

从数据的情况分析,问责的峰值也具有明显的策略含义,比如第一次峰值出现在1月26日至27日,这个时候全国各地刚刚启动一级响应机制,因此迫切需要严肃执纪问责,加大组织和动员效果,给领导干部打上“强心针”;第二次峰值发生在2月2日至4日,很大程度上是落实中央出台的文件精神的效果,即1月28日中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》,提出“对不敢担当、作风飘浮、落实不力的,甚至弄虚作假、失职渎职的,要严肃问责”,因而形成了新的问责高潮。

作为特殊情境下的激励措施,不同的问责时机具有不同的含义:首先,“火线问责”是在危机应对过程中发生的,大量的问责本身就强化了“火线”的含义,形成了严肃而紧张的气氛;其次,在危机持续的进程中,“问责”实际上并没有可选择性,更不可能等到危机结束后来慢慢处理,而且也正好可以通过公开问责来达到广泛动员的目的;最后,“火线”内在地包含了许多偶然性和意外性,比如鄂城区凤凰街道违规分配和领取疫情防控捐赠生活物资问题,因此“火线问责”也往往具有强烈的戏剧性,形成了很强的“围观效应”。

(三)问责对象的选择性

疫情如同战情,各级政府及其工作部门以及相关企事业单位等,基本上都是全员投入到抗疫工作中去。特别是在联防联控群防群治的过程中,城乡社区等承担了艰巨而重要的防控任务。相应的,问责对象具有明显的全覆盖的特点,涉及到不同层级的政府、不同的政府部门以及相关的企事业单位等,还包括对物资供应保障、捐赠接收分配、医疗卫生单位等机构领导干部的问责。

就问责对象的级别来说,问责多集中在基层政府官员,比如在湖北省黄冈市问责的337人中,除了3名县处级领导干部被免职,绝大多数都是乡镇或者村社普通干部以及工作人员。在“全国一盘棋”的条件下,抗疫工作千头万绪,牵涉到方方面面,涉及到角角落落,基层领导干部承受着巨大的压力,也是容易出错误的地方。就此而言,问责对象集中在较低层次的领导干部(包括村支书、居委会主任、街道办主任等)是合理的(徐天,2020)。

仅仅是问责及其数量就具有重要的政治意义。在前后一个多月的时间里,全国各地3千余名领导干部密集地受到问责,并通过新闻媒体和网络等途径公开出来,显示出“火线问责”的严肃性和严厉性,保障和推动了抗疫工作的顺利进行,也具体落实了党中央和国务院有关“严肃问责”的要求。对从普通工作人员到厅局级领导干部的全覆盖问责,诠释了“有错必问责”的法治理念,也显示了问责的公平性,为落实和推进抗疫工作提供了强有力的保障。

正是“新冠”疫情的突发性、复杂性和严重性,导致各种过错问题频频发生,带来了问责的客观需求。但比较而言,领导干部的是非对错具有更大程度的公开性和可见性,因此成为公民问责的焦点,相应的问责是自下而上的民主问责;而针对基层普通干部以及工作人员的问责,大多是纪检监察部门查处的,更多是自上而下的管理问责。这样一来,由于主体及其性质不同,两者问责的开放性、可参与性和证成逻辑也就有所不同。

(四)问责过程的粗放式

我国近十余年来的行政问责实践,绝大多数均与突发事件相关,中央和地方各类问责制度的出台也多以突发事件为契机。对于不同的突发事件而言,上级政府关注、事件类型、严重程度、媒体关注、事发区域和公众关注等条件都是触发问责的关键因素(汪大海、郑延瑾,2018)。这些因素是很重要的,但从具体的问责案例来看,各种要素及其组合实际上又是松散的、随机的、不连贯的和不成比例的。所以,正如突发事件往往带来混乱的局面一样,相关的问责也具有简单粗暴的特性,容不得决策者去精心谋划和深思熟虑。

面对“新冠”疫情带来的惨重后果及其压力和挑战,党中央统筹、部署和安排全国的抗疫工作,广大社会民众居家封闭和隔离防疫,不但提供了多方面触发问责的有利条件,加快了意见交流和传播的效率,也使得各种可问责因素快速聚合成为问责的结果。比如自最早自钟南山院士公开说出病毒可以“人传人”的观点后,社会就陆续涌出了针对疾控部门以及相关专家的质问,这些声音参差不齐,形态各异,其中不乏大量不符合事实的成分、粗暴的话语和情绪的宣泄等,但这些最终通过网络而不断汇流,持续放大,聚合成问责的洪流。

所以,既然是“火线”情境下的问责,抗疫工作中的问责呈现出了多个方面的粗放式特性。首先,常规问责通常有比较严谨的流程,需要较长的时间,“火线问责”则具有雷厉风行的特点,比如对黄冈市卫健委主任唐志红的问责,前后就1天的时间;其次,就各地问责的事由来看,多数通报中使用的都是履职不力、作风不实以及贻误战机等概念,缺乏明确的判定标准,问责具体内容也模糊不清;最后,由于抗疫工作具有相互关联的特点,问责通常会同时处理若干名领导干部,比如“黄某英离汉进京事件”等,具有明显的杀一儆百和以儆效尤的含义。

(五)问责结果的多样性

严重的疫情直接奠定了问责的基调。疫情及其后果越是严重,就越是需要严肃的问责,比如在“新冠”疫情的中心地带,湖北省纪委专门提出问责要遵循“从重从快查处”的原则,明确了五种需要从重从快查处的情形,最严措施、最严作风、最严管理、最严监督、最严问责成为“火线问责”的基本要求,最后问责的人数是全国最多的。但从数据和案例的情况看,各地针对抗疫期间的问责,在操作上具有多样性,即有的地方很严,有的地方则松一些,甚至还有容错、免责和减责等做法,体现出相当的差异性、策略性和权宜性。

但问责只是手段,而不是最终的目的。进行严厉的责任追究,是为了警示和触动领导干部,唤醒责任意识,激发责任担当,贯彻和落实抗疫工作的各项要求。正所谓是,“动员千遍,不如问责一次”,这也就是“火线问责”往往都是大面积问责的深层逻辑。从数据上还可以看到,对于处级及以上领导干部,问责大多是较为严厉的惩戒,如免职、撤职和开除等,其他则大多是比较轻微的诫勉谈话和警告等,这实际上也体现了危机情境下灵活而弹性的问责策略,因为这是需要基层干部冲锋陷阵的时候,不能一棍子打死(徐天,2020)。

在危机应对的进程中,如果说“火线问责”非常重要,那么“火线提拔”也同样重要。在2008年四川汶川地震中,为确保抗震救灾和灾后重建的工作力量,四川省委对重灾的州市区乡镇增加了2-3个领导职数,也提拔任用了一大批表现优秀的领导干部。“新冠”疫情发生后,各地党委和政府在加强问责的同时,也提拔和重用了许多表现突出的领导干部,比如湖北省提拔襄阳市商务局党组书记、局长吉虹为襄城区区委书记。所以,与常规问责只有问责不同,“火线问责”和“火线提拔”可谓是硬币的两面,共同构成了应对危机的激励工具。

五、小结和进一步的讨论

在十万火急的“新冠”疫情面前,各级领导干部冲锋在前,奋战一线,尽职尽责,守土有责,积极作为,不辱使命,成为取得抗击疫情工作胜利的决定性力量,但也有个别领导干部意志松懈,临阵退缩,推诿扯皮,逃避责任,履职不力,给抗疫工作造成了巨大的麻烦和负担,给党和政府造成了严重的负面影响。正是在这种情形下,中央以及地方各级党委和政府都大力强化问责手段,对不负责任的行为给予了严厉的问责,个别地方还提出,“可以先斩后奏,先停职,后处理,临阵换将”,足以显示出问责的紧迫性和重要性。

很显然,问责是危机应对常用的工具,具有立竿见影的效果。在高度网络化的时代,针对抗疫工作的问责包含了两个向度:一方面是以社会为中心的公民问责,主要是广大社会民众针对抗疫工作中的焦点问题,提出了问责相关领导干部的要求,具体表现为汹涌的网络舆情;另一方面是以党和政府为中心的管理问责,主要是着眼于惩戒抗疫工作中有过错的领导干部,提高各项政策的执行力,维护党和政府的公信力等,直接结果是正式的惩罚和处理。两者性质不同,定位不同,既有联系,也有区别,前者可以成为后者的触发机制,后者则是前者的逻辑延伸,其中既有良好的自主性,也有相当的回应性。

“新冠”疫情引发的“火线问责”再次呈现了特殊的操作逻辑。其中,疫情的严重性、特殊的时间节点、封闭隔离的措施以及网络普及率等要素的集中,极大地激发了社会民众的问责诉求。从问责的时机来看,管理意义上的问责的效率很高,党和政府对于公民问责基本上做到了快速响应,但也还存在着信息不公开、无动于衷甚至是相互“甩锅”的问题,问责和应责之间还存在着的差距。由于火线问责的特殊情境和功能定位,问责具有雷厉风行和宜粗不宜细的特点,有着很强的权益性和策略性。这也是为何很多“火线问责”之后会有比较多的“快速复出”的原因。特别是,“火线问责”与“火线提拔”交互使用,极大地改善了危机应对的动员效率和激励效果。

“建立一个对人民负责的政府,是现代国家治理的核心问题。”(马骏,2010) “新冠”疫情对国家治理体系和治理能力提出了重大的挑战,也是对官僚体制以及各级领导干部的一场“大考”。“火线问责”作为特殊条件下的激励机制,既应当以过错责任为原则,发挥规范、整合和训诫官僚体系的重要作用,也需要积极响应社会民意诉求,还可以根据政治考量来适用结果责任(林鸿潮,2014)。这样就不可避免存在着标准模糊、精准性较差以及畸轻畸重等问题。但在巨大的灾难和危机面前,这些也是可以理解的,而不应该强求所谓的程序合理或结果公平等。这也是现代国家治理所应有的灵活性和权变性。

引用标识:韩志明.“火线问责”的操作逻辑及其效应——以抗击“新冠”肺炎疫情工作为例[M]//吴建南.城市治理研究(第五卷).上海:上海交通大学出版社,2020.

参考文献

[1] 韩志明. 实践、制度与理念之间的互动及其张力 ——基于中国行政问责十年历程的理论思考[J]. 政治学研究, 2013(1): 94-103.

[2] 韩志明. 公民问责:概念建构、机制缺失和治理途径[J]. 探索, 2010(1): 62-68.

[3] 林鸿潮. 公共危机管理问责制中的归责原则[J]. 中国法学, 2014(4): 267-285.

[4] 马骏. 实现政治问责的三条道路[J]. 中国社会科学, 2010(5): 103-120+222.

[5] 庞明礼, 薛金刚. 行政问责的困境与出路:基于双外部性的分析视角[J].学习与实践, 2017(6): 12-18.

[6] 汪大海, 郑延瑾. 行政问责的触发机理——基于20例公共突发事件的模糊集定性比较分析[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2018, 46(2): 139-146.

[7] 徐天. 官员“疫情问责”观察[N]. 中国新闻周刊. 2020-03-09(938).

[8] 赵蕾. 高官问责制度构建模式的多维比较——以中国内地和香港为分析案例[J]. 公共管理学报. 2011, 8(4):32-39+123-124.

[9] 周亚越. 行政问责制的内涵及其意义[J]. 理论与改革, 2004(4):41-43.

[10] BOVENS M, SCHILLENMANS T, HART P. Does public accountability work? An assessment tool[J]. Public Administration, 2008, 86(1).

[11] CIQI MEI, MARGARET M, PEARSON. Killing a chicken to scare the monkeys? Deterrence failure and local defiance in China[J]. The China Journal, 2014, 72.

[12] DOWDEL M W. Public accountability: Conceptual, historical and epistemic mappings[J]. Regulatory Theory, 2017, 197.

[13] THIERS P. Risk society comes to China: SARS, transparency and public accountability[J]. Asian Perspective, 2003, 27(2).